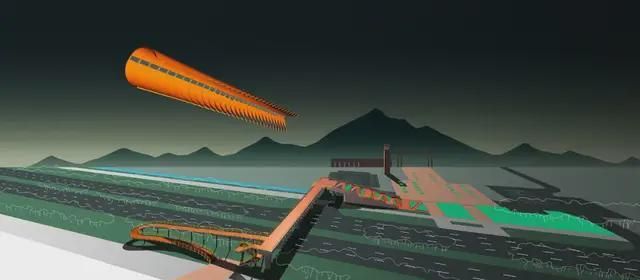

天桥轴测图朱涛建筑

天桥位于镇北边,莲花山脚下,长安实验小学入口处。校园坐北朝南,南入口面临一条东西向快车道莲湖路。修天桥是为了帮路南社区里的学生和居民们便利通达路北校园,“人车分流”。

落地

第一要探讨的是天桥两端如何妥帖“落地”。在北端,为了让天桥落地时人流与校广场西边停车场的出入车流错开,我们从桥面向东、面向学校广场引一个大斜坡,和停车场出入口形成立交。或反过来说,这是将学校入口广场的一片市政绿化带“掀起来”,往西、向上搭接到天桥上,成为一个立体公园。除了标准台阶外,连续转折的坡道既是无障碍坡道,也可给孩子们奔跑玩耍,甚至方便骑自行车、电瓶车的人过马路。

在大斜坡的端头、桥面的西边正对环山渠出口的部位,设有三个小阳台,让小朋友们凭栏欣赏河景,尤其是夕阳下的“印象派”美景。

天桥南端落地处是市政绿化带中的一片小树林。除了设一部便捷的垂直楼梯外,还做了一条蛇形坡道,漂浮在树丛中。小朋友们可以上下奔跑,林中穿越,如腾云驾雾。

为什么不设电梯,实现无障碍可达?时任长安党政办的叶主任不停提醒:政府无力管理维护,容易在使用中出事故,甚至其金属构件都可能被肢解,当废品卖掉。这细节折射出一个巨大的、让镇政府头痛的社会管治难题。

飞翔

桥身怎么设计?桥北端的大斜坡已经像个大滑梯,不如就把桥身做成圆筒飞机舱。但工作室另一个建筑师梁庆祥却要做成三角形坡屋顶,想表达一点传统木结构建筑内涵。最后来个折衷:桥身一边是三角形,一边是圆,中间渐变。

2016年9月案中对“长龙卧波”案的桥身骨架、鳞片形态的初步分析朱涛建筑

设计到这时也开始真正有传统文化内涵了:跨越东西方建筑传统,三角形让人联想起木结构坡屋顶;圆则往往联系到砖石结构拱顶或穹隆。我们可以自豪地声称:长安一个小小天桥屋面,同时“指向”两大建筑传统;或者说,它将建筑史中相背的两种理想形式“连接”起来。

天桥向18世纪劳基尔长老(Abbé Marc-Antoine Laugier)的理想建筑范式——原始窝棚致敬(即由垂直立柱支撑的三角形屋架)

天桥向18世纪布雷的理想建筑范式——半圆拱顶致敬。

实施

桥身由圆到三角的渐变,再加上如皮皮虾鳞片渐次展开的采光裂缝,导致每段屋面都是复杂的三维曲面。这在电脑模型里进行几何分解倒还不难,但它驱使团队花几个月时间,摸索合适的建造工艺。

桥身由圆到三角的几何渐变,需要设计从基本几何控制,一直深化到结构和构造朱涛建筑

我们一度想使用曾在广东流行、现在不再时髦的磁砖做法。最终由于担心桥屋面长期振动,恐日后磁砖剥落,只能放弃磁砖,采用大家都放心的钢龙骨和铝单板。

由圆到三角的几何渐变,最终落实到结构龙骨和表皮构造的细部设计朱涛建筑

最要命的是地下工程,平常不可见部分。天桥场地表面上看起来开阔轻松,但下面密布各种玄机。最终我们意识到,这座天桥不仅要跨越地面上可见的小河、纵横的“车河”和市政绿化带,还要避开地下密布的电力、污水、给水、雨水、煤气和电信管道。

天桥地面“解剖”图:表皮下暗藏各种错综复杂的管线,天桥的每个落脚点都得精准控制、见缝插针朱涛建筑

长安实验小学天桥意象图朱涛建筑

天桥是工作室在深圳正式注册后创作的首批作品之一,寄托了我们关于设计要同时构筑“在地与解放”两种诗意的理想。

项目图纸

总平面图朱涛建筑

平面图朱涛建筑

北端大斜坡纵剖面图朱涛建筑

项目信息

项目名称:长安镇实验小学天桥

建筑设计:朱涛建筑工作室

项目完成年份:2019年

用地面积:2000㎡

项目地址:广东省东莞市长安镇莲湖路

主创建筑师:朱涛

设计团队:梁庆祥、叶栋樑、苏立国、蔡湘棣、夏乐伟、陆洁荣、张苏敏、章竞文、邱燕玲、罗斯娴、罗霄珊、Baek Daehwa

委托方:东莞市长安镇市政工程办公室

合作方:华南创图设计有限公司

摄影师:罗然、朱逸蕾、苏立国、叶栋樑